屋根散水とは?

夏の猛暑が続くと、工場やオフィスビル、倉庫などの屋根が熱せられ、室内温度が急上昇します。これにより、空調の負担が増大し、電気代が高騰するだけでなく、作業員の熱中症リスクが高まり、生産性にも悪影響を及ぼします。こうした課題を解決するために、低コストかつ環境に優しい「屋根散水」が注目されています。

屋根散水は、屋根の表面に水を撒くことで温度を下げ、室内の温度上昇を抑えるシンプルな手法です。しかし、単なる水撒きではなく、適切なシステムを導入することで、企業のエネルギーコスト削減や労働環境の改善に大きな効果をもたらします。本記事では、工場や法人施設向けに屋根散水の仕組み、メリット、導入方法、注意点について詳しく解説します。

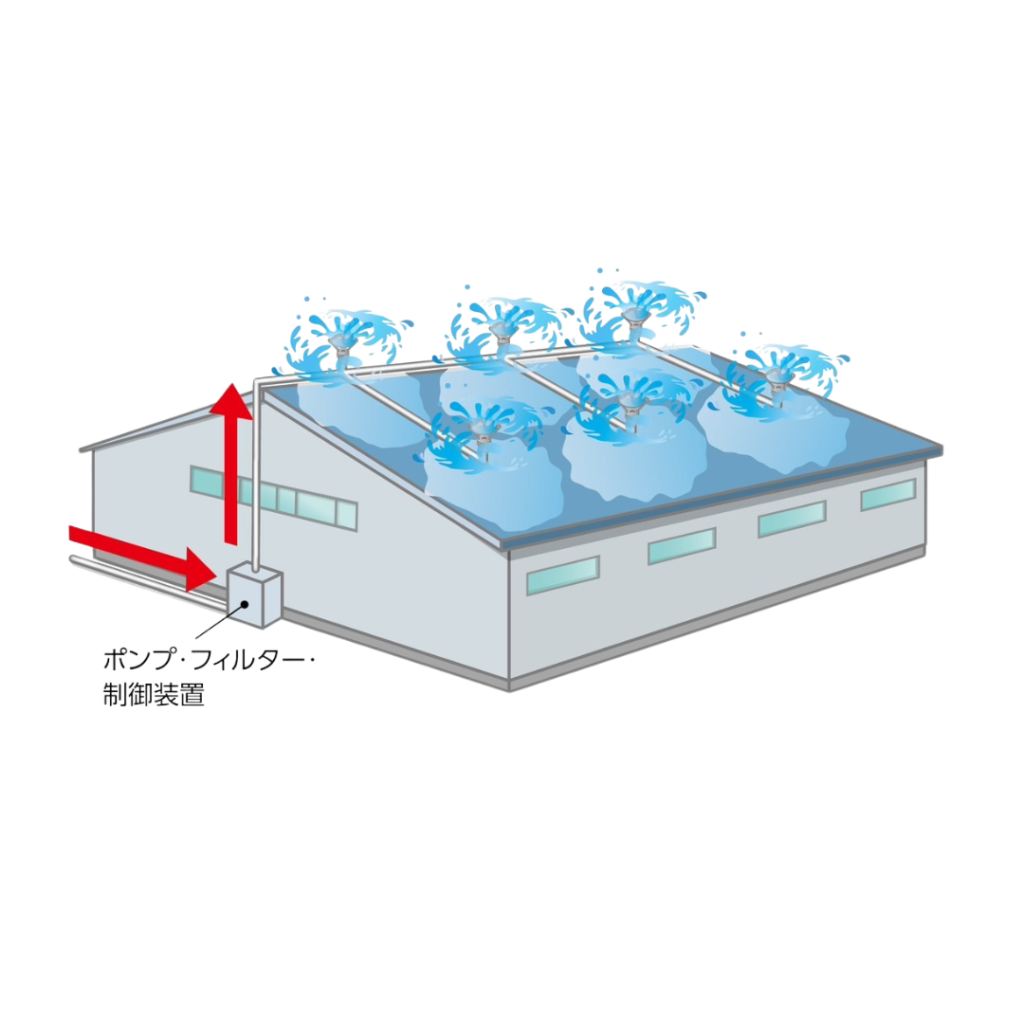

屋根散水の仕組みとは?

屋根散水の基本原理は、「気化熱」を利用することにあります。水が蒸発する際に周囲の熱を奪うことで、屋根の表面温度を下げ、室内に伝わる熱の量を減少させます。

屋根の温度と室内環境の関係

特に工場や倉庫では、金属屋根の温度が60〜80℃に達することもあり、その熱が室内に伝わることで、作業エリアの温度が著しく上昇します。しかし、屋根に水を撒くことで温度を30〜35℃程度まで下げることが可能となり、

- 室内温度の上昇を抑え、空調の負担を軽減

- 省エネによる電気代の削減

- 作業員の快適性向上

- 熱による屋根の劣化防止

といった効果が期待できます。

屋根散水のメリット

1. 冷房コストの削減

屋根の温度が低下することで、室内への熱の伝達が抑えられ、空調の稼働時間や出力を減らすことができます。その結果、電気代を大幅に削減可能です。特に、広い施設を持つ工場や倉庫では、年間を通じて数十万円〜数百万円規模のコスト削減につながるケースもあります。

2. 作業環境の改善

猛暑の影響で工場内の温度が上がると、作業員の集中力が低下し、生産効率が落ちるだけでなく、熱中症リスクも高まります。屋根散水により適度な温度調整ができれば、

- 作業員の体力消耗を防ぐ

- 休憩時間の短縮

- 生産性の向上

といった効果が期待できます。

3. 設備や建材の保護

高温状態が続くと、金属屋根の膨張・収縮により塗装の剥がれやひび割れが発生しやすくなります。また、断熱材の劣化や内部の機械設備にも影響を及ぼすことがあります。屋根散水を行うことで温度変化を抑え、建物全体の寿命を延ばすことができます。

4. 環境負荷の軽減(SDGs対応)

電力使用を抑え、持続可能な冷却対策を実現できるため、カーボンニュートラルやSDGsに取り組む企業にとっても重要な施策となります。さらに、雨水を活用することで、水資源の有効活用にもつながります。

屋根散水の導入方法

1. 手動散水(ホース・スプリンクラー)

小規模な施設では、ホースやスプリンクラーを使用して手動で散水するのが最も手軽な方法です。ただし、毎回人の手で散水するのは手間がかかるため、特定の時間帯に自動で散水できるシステムを導入すると、さらなる効率化が可能です。

2. 自動散水システムの導入

大規模な工場や倉庫では、タイマー付きの自動散水システムが有効です。主に以下の2種類の方式が利用されます。

- スプリンクラー方式:広範囲に水を均一に散布するため、大規模施設向け

- ミスト散水方式:微細な水滴を散布し、蒸発を促進することで冷却効果を最大化(特に屋根と周囲の空間冷却に有効)

屋根散水の注意点

1. 適切な散水量の管理

水の使いすぎを防ぎ、無駄なコストがかからないようにするため、自動制御機能を備えた散水システムの導入が推奨されます。

2. 屋根の素材を確認する

一部の屋根材(木材や劣化した屋根)は、水を吸収しやすいため、適切な防水処理を施す必要があります。

3. 散水のタイミングを最適化

最も効果的な散水時間帯は、朝方や夕方。日中の高温時に散水すると、水がすぐに蒸発してしまい、効果が十分に得られないことがあります。

まとめ

屋根散水は、コスト削減・作業環境の改善・設備保護・環境負荷軽減を同時に実現できる、工場・法人向けの暑さ対策です。特に、大規模施設では自動散水システムの導入により、冷却効果を最大化し、長期的なコスト削減につなげることができます。

INSECT株式会社では、適切なノズル選定やシステムを御社に合わせご提案できます。お気軽にご相談ください

企業の省エネ対策やSDGsへの取り組みの一環として、屋根散水の導入を検討してみませんか?貴社の経験や導入事例があれば、ぜひ共有してください!

コメント